为提高我校国际学生的培养质量,助力留学生领悟地学思维,夯实地质科研基础,提升野外地质技能,2025年9月1日至14日,我校Bwin必赢的五名留学生赴秭归科教基地顺利完成了为期两周的野外地质实习。

精心部署,全力保障

9月1日上午,秭归产学研基地召开了全体动员大会。教学团队队长江海水教授对实习期间的各项环节展开了详细介绍,明确了整体安排与关键节点。参加实习的全体师生于下午统一领取了地质锤、罗盘、放大镜、地质包、安全帽和安全背心等野外装备及户外必备药品,切实做好国际学生的实习安全保障工作,确保本次野外实践教学活动顺利进行。

为摸清学情,优化教学成效,动员大会后班主任李菁老师与秭归教学团队的专家同国际学生开展了座谈会。会上,冯庆来教授细致询问了与会学生的专业背景、研究方向,并就野外实践的路线安排、安全注意事项及学习要求进行了初步的指导与说明。本次座谈会致力于增进师生了解,为后续野外实践教学的有序开展筑牢根基。

冯庆来教授与国际学生在座谈会上相互交流

专家领航,高质赋能

冯庆来、李益龙两位躬耕一线的专家共同领衔指导国际学生完成全部实践教学任务。实习总体围绕八条路线展开,从岩石样品描述、样品采集到构造地质解析、标准地层剖面观察,再到地灾防治、地质资源的开发与保护,构成一条完整的野外教学链。将核心地质技能深度融合,通过沉浸式野外实践强化国际学生的专业素养与综合能力,助力实现“一专多能”的高层次地学人才培养目标。

冯庆来教授、李菁老师与五位国际学生在G348西陵峡地质科普走廊合影

李益龙教授与同学们在邓村地质观察点合影

在冯庆来教授的现场讲解与专业指导下,国际学生对四条具有重要地质意义的研究路线进行了系统性的考察,内容包括铁匠岩南华纪—寒武纪地层层序观察、芝茅公路沿线碳酸盐岩沉积特征与环境分析、铁匠岩新元古界莲沱组碎屑岩沉积研究,以及黄花场奥陶系大坪阶“金钉子”全球标准剖面考察。同学们通过实地观测、采样记录与集体讨论,深入理解了不同地质时代的沉积演化历史,掌握了野外岩石识别与地层对比的基本方法。

冯庆来教授在野外实地教学

冯教授指导留学生分析岩石构成成分

仙女山断裂及伴生构造、链子崖地层层序及地质灾害、新元古代黄陵花岗杂岩及岩脉、邓村变质岩四条地质观察路线由李益龙教授带队指导国际学生完成现场教学与实地研习。李教授表示,此次实践不仅深化了国际学生对经典地质理论与典型区域地质特征的认识,也显著提升了学生的野外科研能力与团队协作水平。

李益龙教授在链子崖地质观察点为国际学生现场讲解

实习过程中,国际学子们深入秭归的群山峡谷之间,实地观察、描述、记录从元古代到新生代多个地质时代的地层剖面和岩石特征。他们手持地质锤、放大镜和罗盘,认真辨识寒武纪的古杯化石,仔细观察奥陶系的统界剖面,探讨铁匠岩的沉积环境,分析构造运动留下的褶皱与断裂痕迹。在典型岩体露头的教学实践中,留学生会一起采集样本,从属性到成因进行细致观察,相互讨论,最后再与带队专家确认观察结果。他们身上这种严谨治学、精益求精的学术态度和大胆假设、细心求证的科研方式获得了两位专家的一致认可。

国际学生在化石观察点集体讨论学习

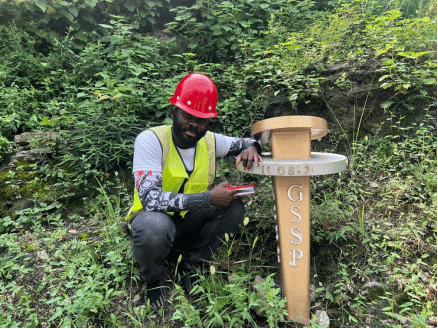

刚果(金)留学生HAROLD PAULIN KAVUBA与奥陶系“金钉子”合影

同学们采集岩石样本进行观察

缅甸留学生EI PYAE PHYO细致观察岩体的矿物构成

国际学生在干沟子大桥下合影

本次实习不仅是专业知识的实践课堂,更是一场跨越国界的地学探索与文化交融之行,除了专业技能的提升,这次实习更搭建了一座文化交流的桥梁。来自世界各地的国际学生与中国学生同吃、同住、同学习,在艰苦而有趣的野外工作中结下了深厚的友谊。实践中,他们互相交流各自国家的地质特点,以不同的思维方式在探讨中共同成长。

国际学生与中国学生一起讨论地质现象

满载而归,扬帆起航

14日上午,总结大会在基地圆满落幕,我院地球化学专业的HUSSEIN ALBASHEER ALI MOHAMMED与地质学专业的EI PYAE PHYO两位博士生获得秭归优秀学员的荣誉。HUSSEIN ALBASHEER ALI MOHAMMED作为国际学生代表在大会上发言,表达了自己实习期间的收获以及对专家指导老师们最衷心的感谢。

秭归野外教学队长江海水教授与班主任李菁老师为两位优秀学员颁奖

我校积极组织国际学生进行野外地质实习,对开阔学生视野、启发地学思维、提高科研创新能力发挥了积极作用,是培养知华、友华、爱华的国际地学人才的重要一环。通过亲身体验中国丰富的地质资源和严谨的科研氛围,国际学生能够更好地理解中国地学工作的成就与贡献,同时也向世界展示了中国教育的开放与包容。

此次秭归野外地质实习的圆满完成,彰显了Bwin官网作为地球科学领域“双一流”建设高校的使命担当,将跨越亿年的地质宝藏转化为融通中外的人才培养平台。学校将继续秉持立德树人的宗旨,以服务国家战略需求为导向,持续提升来华留学教育的质量与内涵,为培养具有全球视野与实践能力的国际地学英才贡献力量。

(通讯员 李菁)